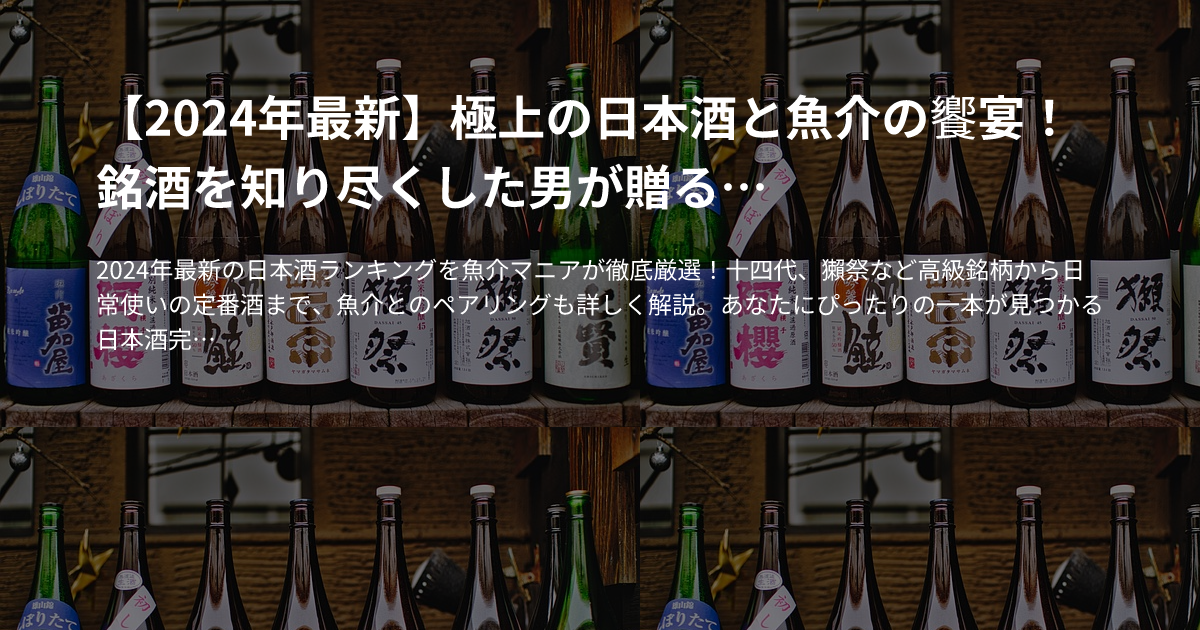

はじめに:日本酒選びの楽しさと難しさ

日本酒選びは喜びと同時に悩みでもあるのです。銘柄や種類の多さに圧倒されがちですが、日本酒と魚介の素晴らしい出会いをお伝えしましょう。

日本酒は「国酒」と呼ばれるほど、日本の食文化に深く根付いた存在なのです。その奥深さは他の酒には見られない特別なものですよ。

大吟醸、純米酒、本醸造など種類が多く、全国の蔵元がそれぞれ個性的な銘柄を出しているため、正直なところ選ぶのは一筋縄ではいかないんです。

私は全国の酒蔵を巡り、数え切れないほどの日本酒と向き合ってきました。深夜に蔵人と酒を酌み交わした経験は今でも鮮明に覚えているのですよ。

魚介と日本酒のマリアージュを追求してきた男として、それぞれの銘柄の個性や魅力をお伝えします。日本酒の世界へようこそというわけですね。

ランキングの選定基準

ランキングは私の舌と経験が決めるのです。魚介との相性を最重視しながら、香りや旨味、キレなどの要素を総合的に判断しました。

今回の日本酒ランキングは、私が実際に飲み比べた体験と、全国の日本酒愛好家や専門家の評価、2024年の最新トレンドを総合的に判断して選んだものなのです。

特に重視したのは5つの基準でした。味わいのバランス、魚介との相性、酒造りの技術と伝統、酒通からの評価、そしてコスパですね。これらの要素を満たす銘柄だけを厳選したというわけです。

- 味わいのバランスと複雑さ(香り、旨味、キレ)

- 魚介類とのペアリングの素晴らしさ(これが最重要なのです)

- 酒造りの技術と伝統(蔵元の歴史や製法へのこだわり)

- 日本酒通からの評価と人気度(プロの目も欺けないのです)

- コストパフォーマンス(価格に見合う感動があるか)

1. 十四代(じゅうよんだい)- 山形県・高木酒造

十四代は日本酒の最高峰と言っても過言ではないのです。その繊細な味わいは魚介の味を引き立て、至高の食体験を約束してくれます。

日本酒ファンなら誰もが憧れる超人気銘柄「十四代」。これは飲むべき酒の中でも最高位に位置する究極の一本なのです。

繊細な甘みと上品な香り、そして驚くほど滑らかな口当たりは、日本酒の常識を覆すほどの完成度です。これぞ日本酒の神髄と言えるでしょうね。

中でも「純米大吟醸 龍泉」は、白桃を思わせるフルーティな香りと透明感のある味わいで、初心者でも感動するほどの美味しさなんです。私は初めて口にした時、言葉を失ったものですよ。

入手困難で価格も高騰していますが、一度は体験すべき究極の日本酒なのです。本物を知るための必須の一杯と言っても過言ではありませんね。

おすすめの飲み方と魚介ペアリング

十四代は単体でも素晴らしいですが、トロやウニといった脂の乗った高級ネタと合わせると、その複雑な旨味がさらに引き立つのです。天国のような組み合わせですよ。

特に大トロと合わせると、日本酒のキレが脂の甘みをさっぱりと洗い流し、次の一口が待ち遠しくなるんです。私が経験した中で最高の贅沢といっても良いでしょうね。

温度は10〜15度程度の冷や酒がベストで、香りを楽しむために小ぶりの酒器で少しずつ味わうことをお勧めします。焦らずにじっくりと堪能するのが正しい作法なのですよ。

普段は手の届かない高級酒ですが、特別な日の贅沢として一度は体験してほしい究極の日本酒です。人生観が変わるかもしれませんよ。

2. 獺祭(だっさい)- 山口県・旭酒造

獺祭は日本酒の世界的ブームを作った立役者なのです。そのフルーティーな風味は繊細な白身魚と出合うと、唯一無二の味わい体験をもたらします。

日本酒の世界的ブームを作った立役者とも言える「獺祭」。この銘柄の登場で日本酒の常識は変わったのです。革命的な一本と言えるでしょう。

米を50%、45%、23%まで磨き上げた「純米大吟醸」シリーズは、桃や梨を思わせるフルーティな香りが特徴なんです。香りの芸術品と言っても過言ではありませんよ。

特に「磨き二割三分」は米の粒を77%も磨き落とすという超贅沢な製法で、驚くほど繊細で上品な味わいが楽しめるんですよ。最初に飲んだ時は、これが本当に日本酒なのかと目を疑ったものです。

海外でも高い評価を受け、日本酒の代名詞的存在となった革新的な銘柄なのです。日本の誇りと言っても良いでしょうね。

獺祭と相性抜群の魚介料理

獺祭のフルーティーな香りと爽やかな口当たりは、白身魚の刺身や蒸し鮑と見事なハーモニーを奏でるのです。この組み合わせは感動ものですよ。

特にヒラメの薄造りに柑橘系の酢を少し効かせた一品と獺祭を合わせると、酒の香りと魚の甘みが口の中で見事に調和するんです。私はこの組み合わせを知人に出すと、必ず感嘆の声が上がるんですよ。

また、塩で食べる甘エビとの相性も抜群で、エビの自然な甘みが獺祭の繊細な味わいを引き立てます。この組み合わせは天使の囁きのような美味しさなのです。

冷やしてキリッと飲むのが基本ですが、上質な磨きの獺祭は常温でも香りの変化を楽しめるのが魅力です。温度による表情の変化を楽しむのも一興ですね。

3. 新政(あらまさ)陽乃鳥(ひのとり)- 秋田県・新政酒造

新政は日本酒の革命児と呼ぶにふさわしい存在なのです。その鮮やかなピンク色の液体と複雑な味わいは、魚介の世界を新たな次元へと誘います。

近年、日本酒界に革命を起こしているとも評される「新政酒造」の「陽乃鳥」シリーズ。これはもはや芸術品と言っても過言ではないのです。

従来の日本酒のイメージを覆す鮮やかなピンク色の液体は、視覚でも楽しませてくれます。最初に見た時は度肝を抜かれたものですよ。

フルーティでありながら奥行きのある複雑な味わいは、まるでワインのような新感覚なのです。日本酒の概念を根底から覆すような革新的な魅力がありますね。

特に「陽乃鳥 ラピス」は、黄桃やパッションフルーツを思わせる香りと柔らかな酸味が特徴で、日本酒の新たな可能性を感じさせる逸品です。飲むたびに新しい発見があるんですよ。

革新的な日本酒の味わい方

陽乃鳥の特徴的な酸味と複雑な旨味は、意外にもチーズや生ハムといった洋風の前菜とも素晴らしいマリアージュを見せるのです。この発見は私にとっても衝撃的でしたよ。

また、鯖や〆鯖のような脂の乗った青魚と合わせると、酒の酸味が魚の脂を切り、口の中をリフレッシュしてくれるんですよ。これぞ理想的な相性と言えるのです。

少し冷やした8〜10度程度での提供がベストで、ワイングラスで飲むと香りを存分に楽しむことができます。グラスの形状にもこだわる価値があるんですよ。

日本酒の固定概念を打ち破りたい方には、ぜひ試していただきたい革新的な一本です。一口飲めば、日本酒の常識が変わるはずですよ。

4. 久保田 萬寿(くぼた まんじゅ)- 新潟県・朝日酒造

久保田 萬寿は新潟の誇る淡麗辛口の代表格なのです。白身魚との相性が抜群で、その切れの良さは日本酒の真髄を体現しています。

「新潟の日本酒」と言えば真っ先に思い浮かぶ銘柄の一つが「久保田」です。その代表格が「萬寿」なのですよ。新潟の誇りと言っても過言ではありませんね。

その中でも最高峰に位置する「萬寿」は、日本酒通からも愛される定番中の定番です。私も常に冷蔵庫に一本は忍ばせているんですよ。

キリッとした辛口でありながら、後味に感じる繊細な甘みと淡麗な味わいのバランスは、さすが新潟の名門という完成度。何度飲んでも飽きない味わい深さがあるのです。

特別な日だけでなく、ちょっと贅沢な普段使いにも選びたい、安定感抜群の一本です。信頼できる相棒のような存在ですね。

淡麗辛口と魚介の黄金コンビ

淡麗辛口の久保田 萬寿は、繊細な味わいの魚介類と相性抜群なのです。この組み合わせは鉄板中の鉄板ですよ。

特にタイやスズキといった上品な白身魚の昆布締めと合わせると、魚の旨味と日本酒の切れの良さが見事に調和するんですよ。私は新潟を訪れるたびにこの組み合わせを楽しむんです。

また、牡蠣や帆立といった貝類との相性も抜群で、貝の甘みを引き立てながらも後味をさっぱりとまとめてくれます。海の宝石と日本酒の結晶が織りなすハーモニーは格別なのですよ。

冷やから常温まで幅広い温度帯で楽しめるのも魅力で、季節や料理に合わせて温度を変えてみるのもおすすめです。その懐の広さに驚かされるはずですよ。

5. 而今(じこん)- 三重県・木屋正酒造

而今は日本酒通なら誰もが憧れるプレミアム銘柄なのです。その複雑な旨味と香りは、高級魚介と出会うことで至高の味わいへと昇華します。

日本酒ファンの間で入手困難な「プレミアム銘柄」として知られる「而今」。これぞ幻の酒と呼ぶにふさわしい存在なのです。

この蔵の魅力は、どんな種類を飲んでも「美味しい」と唸らせる圧倒的な品質の高さにあります。私が初めて口にした時は膝から崩れ落ちそうになったものですよ。

特に「純米吟醸 八反錦」は、リンゴや洋ナシのような華やかな香りと、口に含んだ瞬間に広がる濃厚でいて繊細な旨味のバランスが絶妙なのです。まさに日本酒の真髄を体現した逸品ですね。

少量生産のため市場では高値で取引されることも多いですが、その稀少性も含めて日本酒ファンを魅了し続けています。手に入れた時の喜びはひとしおなのですよ。

極上の日本酒と最高の魚介ペアリング

而今のような複雑な旨味と香りを持つ日本酒は、それ自体が主役になれる存在なのです。まさに名脇役不要の大スターといった趣ですよ。

しかし敢えて合わせるなら、甘エビや車海老のシンプルな刺身がおすすめなんです。私の晩酌の最高の組み合わせといっても過言ではありませんね。

海老の自然な甘みが而今の旨味を引き立て、酒の余韻を長く楽しめるマリアージュが生まれるんですよ。これぞ日本の食文化の極致と言えるでしょう。

また、米の旨味を活かした銀シャリに、少量の雲丹を乗せた贅沢な一品と合わせると、日本酒と和食の真髄を味わえる極上の体験になります。一度は試す価値ありですよ。

6. 獅子の里(ししのさと)- 新潟県・菊水酒造

獅子の里はコスパ最強の日本酒なのです。手頃な価格ながら驚くほどの品質で、魚料理全般と相性抜群の万能選手といえるでしょう。

手頃な価格でありながら、驚くほど高品質な日本酒を探しているなら「獅子の里」は外せないのです。私の冷蔵庫の常連銘柄ですよ。

新潟県の代表的酒造である菊水が手掛けるこの銘柄は、すっきりとした飲み口と爽やかな香りが特徴です。まさに新潟酒の真骨頂といった味わいなんですよ。

特に「純米大吟醸」は、3,000円前後とコストパフォーマンスに優れながらも、上品な甘みと優しい旨味のバランスが絶妙なのです。この価格でこの品質は驚異的ですね。

日本酒初心者にも飲みやすく、また通もうなずく確かな味わいで、家飲みの定番として常備しておきたい一本です。毎日の晩酌が格別に楽しくなりますよ。

日常の食卓に合わせやすい万能選手

獅子の里のようなバランスの良い日本酒は、家庭料理との相性も抜群なのです。特に魚料理と合わせると本領を発揮するんですよ。

特に焼き魚や煮魚といった魚料理全般と好相性で、魚の旨味を引き立てつつ、日本酒自体の味わいも損なわれません。相思相愛の関係といえるでしょうね。

自宅で簡単に作れる「鰹たたきのねぎ塩」との組み合わせも絶品ですよ。私の自宅では週に一度は登場する鉄板コンビなんです。

鰹の旨味と獅子の里のキレが見事に調和し、杯が進むこと間違いなしの組み合わせなんです。試す価値ありの組み合わせですよ。

7. 八海山(はっかいさん)- 新潟県・八海醸造

八海山は日本酒の大定番と呼ぶにふさわしい存在なのです。どんな魚料理とも相性が良く、冷やでも燗でも美味しい万能選手です。

日本酒入門者から上級者まで幅広く支持される「八海山」。これぞ日本酒の王道と言える銘柄なのです。

新潟の銘酒として知られるこの銘柄は、すっきりとした飲み口と程よい旨味で、多くの人々に愛されています。私が初めて本格的に日本酒にハマったきっかけの酒でもあるんですよ。

特に「特別本醸造」は、コストパフォーマンスに優れながらも、食事と合わせやすい味わいで、居酒屋でも定番の一本なのです。迷ったらこれを選べば間違いないというわけですね。

日本酒の味わいをまだ十分に知らない方にも、最初の一本としておすすめできる親しみやすさが魅力です。日本酒の入門として最適なんですよ。

刺身から煮物まで幅広く合う万能酒

八海山の魅力は、どんな料理とも喧嘩しない懐の深さにあるのです。まさに飲食の百戦錬磨と言えるでしょうね。

刺身の盛り合わせはもちろん、煮魚や焼き魚、さらには天ぷらのような揚げ物とも相性が良いんですよ。私の経験では、魚介だけでなく肉料理にも合う稀有な存在なのです。

特に「カンパチの昆布締め」との相性は抜群で、魚の旨味と八海山の淡麗な味わいが見事に調和します。この組み合わせは何度でも戻りたくなる味なんですよ。

冷やでも熱燗でも美味しく飲めるのも魅力的で、一年を通して楽しめる定番銘柄として押さえておきたい一本です。四季折々の表情を楽しめる名酒ですね。

8. 鍋島(なべしま)- 佐賀県・富久千代酒造

鍋島は九州が誇る日本酒の宝石なのです。華やかな香りと洗練された味わいは、九州の贅沢な海の幸との相性が抜群です。

九州の日本酒代表として世界的にも評価の高い「鍋島」。まさに九州の誇りとも言える存在なのです。

佐賀県の小さな蔵元から生まれるこの銘柄は、華やかな香りとまろやかな口当たりが魅力です。私が初めて口にした時は、九州の酒造りの実力に度肝を抜かれましたよ。

特に「大吟醸 特A山田錦35%」は、洗練された甘みと酸味のバランスが絶妙で、ワイングラスで香りを楽しみながら飲みたい逸品なのです。香りだけで陶酔感を覚えるほどですね。

地方の小さな蔵元でありながら、国際的なコンテストでも受賞歴多数の実力派です。日本酒の未来を担う存在と言っても過言ではありませんよ。

九州の地酒と地元の海の幸

九州の酒「鍋島」は、当然ながら九州の海鮮との相性が抜群なのです。地の食材と地の酒の組み合わせは鉄則ですよ。

玄界灘の鯛や関サバのような九州を代表する魚介と合わせると、地域の食文化の奥深さを感じる素晴らしいペアリングになります。私は九州を訪れると必ずこの組み合わせを楽しむんですよ。

また意外にも、リッチな味わいの鍋島は熟成させたチーズのような洋風食材とも好相性なのです。この発見は私にとっても驚きでした。新たな可能性を感じさせてくれる組み合わせですね。

少し冷やした温度で、ワイングラスでゆっくり香りを楽しみながら飲むのが、この銘柄を最大限に楽しむコツですよ。グラスの形にもこだわる価値のある一本なのです。

9. 田酒(でんしゅ)- 青森県・西田酒造店

田酒は青森が誇る濃醇旨口の日本酒なのです。米の旨味が存分に引き出された味わいは、ホタテやウニといった北の海の幸と至福の調和を生みます。

青森県が誇る銘酒「田酒」は、米の旨味を存分に引き出した濃醇旨口の日本酒です。まさに日本の米の力を感じさせる逸品なのですよ。

特に「特別純米」は、コクがありながらもキレのある後味で、日本酒通も納得の味わい深さを持っています。私が初めて飲んだ時は、その深い旨味に震えたものですよ。

冷やでも燗でも美味しく楽しめることから、四季を通じて愛される銘柄の一つなのです。その懐の深さは本物の名酒の証と言えるでしょうね。

地元青森の酒米「華想い」を使った限定品も人気で、プレミアが付くことも少なくありません。手に入れたらぜひとも大切に味わってほしい逸品ですよ。

旨味の強い日本酒と魚介のペアリング

田酒のような旨味の強い日本酒は、同じく旨味の強い魚介類と合わせると相乗効果が生まれるのです。まさに旨味の饗宴が始まるというわけですね。

特にホタテやウニといった青森の海の幸との相性は抜群で、魚介の濃厚な旨味と田酒の米の旨味が口の中で調和するんですよ。私はこの組み合わせに出会った時、天国を見た気分でしたね。

また、塩辛いつまみとの相性も良く、イカの塩辛や明太子などと合わせると、後味のキレが塩気をさっぱりと洗い流してくれます。これぞ大人の味わいと言えるでしょう。

冬場は少し温めた燗酒にすることで、旨味がさらに増して体も温まる、贅沢な晩酌になりますよ。雪の降る夜に聞く酒瓶のちろちろという音は至福なのですよ。

10. 醸し人九平次(かもしびとくへいじ)- 愛知県・萬乗醸造

醸し人九平次はモダンな新感覚の日本酒なのです。シャンパンのような華やかさは和食の枠を超え、新たな日本酒の可能性を示しています。

愛知県から世界へと羽ばたく「醸し人九平次」。これは日本酒の未来を示す存在と言っても過言ではないのです。

特に「純米大吟醸 雄町」は、まるでシャンパンのような繊細な泡立ちと、メロンやライチを思わせるフルーティーな香りが特徴です。最初に口にした時は衝撃的でしたよ。

口に含むとふわっと広がる甘みと、それを支える酸味のバランスは、伝統的な日本酒の概念を覆すほどの革新性なのです。新時代の幕開けを感じさせる銘柄ですね。

日本酒好きも未経験者も、その斬新な味わいに驚かされる、新時代の日本酒と言えるでしょう。ワイン好きの方にもぜひ試してほしい一本なんですよ。

ワインのように楽しむ新感覚の日本酒

醸し人九平次のようなモダンな日本酒は、従来の和食だけでなく、イタリアンやフレンチといった西洋料理とも相性が良いのが特徴なのです。境界を越える新感覚の日本酒ですよ。

特にカルパッチョのような生魚を使った洋風料理と合わせると、酒のフルーティさと魚の旨味が見事に調和するんですよ。私はこの組み合わせでワインファンの友人を日本酒の虜にしました。

また、チーズやフルーツとのペアリングも楽しく、ワインのように楽しむ新しい日本酒の飲み方を提案してくれる一本なのです。発想の転換が新たな魅力を引き出してくれますね。

ワイングラスに注いで、少し冷やした温度で提供するのがベストな飲み方。日本酒の新たな可能性を感じさせてくれる逸品ですよ。これぞ日本酒の革命児といったところでしょう。

日本酒選びのポイント

日本酒選びには知っておくべきポイントがあるのです。自分好みの一本を見つけるために、タイプや温度、料理との相性を考慮した選び方をマスターしましょう。

数多ある日本酒から自分好みの一本を見つけるのは、なかなか難しいものなのです。まるで大海の中から真珠を探すようなものですよ。

ここでは私が長年の経験から得た、日本酒選びのポイントをご紹介します。この知識があれば、日本酒選びがグッと楽しくなるはずなんです。

日本酒のタイプを知ろう

日本酒は大きく分けて「辛口」と「甘口」、「淡麗」と「濃醇」という軸で分類できるのです。この基本を押さえておくと、選ぶ際の道標になりますよ。

初心者の方には、まず淡麗辛口タイプから始めて、徐々に自分の好みを探っていくのがおすすめです。私も最初は辛口から入り、徐々に旨口の魅力に目覚めたんですよ。

また、純米酒、本醸造、大吟醸などの種類によっても味わいが大きく変わるので、それぞれを飲み比べてみるといいでしょう。これこそ日本酒を楽しむ王道なのです。

特に居酒屋などで「利き酒セット」を頼むと、少量ずつ異なるタイプの日本酒を試せるのでおすすめですよ。私もよく新しい蔵元の酒を発見するために利き酒セットを注文するんです。

温度によって変わる日本酒の表情

同じ日本酒でも、温度によって全く違った味わいを楽しむことができるのです。これは日本酒だけの特権的な魅力ですよ。

一般的に、吟醸酒などの香り高い日本酒は冷やして飲むと香りが映え、純米酒や本醸造は少し温めた「ぬる燗」で旨味が増します。私は季節によって温度を変えて飲むのが好きなんですよ。

夏は冷やで爽やかに、冬は熱燗で体を温めるように、季節に合わせて温度を変えるのも日本酒の醍醐味の一つなのです。一本の酒で四季を感じられる、なんと贅沢な飲み物でしょうね。

同じ銘柄でも温度を変えて飲み比べてみると、驚くほど違った表情を見せてくれますよ。私はよく友人と「温度違いの利き酒会」を開いて楽しんでいるんです。

料理に合わせた日本酒選び

日本酒と料理のペアリングは、実に奥深いものがあるのです。この組み合わせの妙を知れば、食事の喜びは倍増しますよ。

基本的には、繊細な味わいの料理には淡麗な日本酒、濃厚な料理には旨味の強い日本酒を合わせるとバランスが良くなります。私はこの原則を基本に長年ペアリングを研究してきたんです。

例えば、白身魚の刺身には香り高い吟醸酒、脂の乗った魚には辛口の純米酒、濃い味付けの煮物には熟成した古酒などが好相性なのです。この組み合わせを覚えておくと、食事がグッと楽しくなりますよ。

料理と酒を共に楽しむことで、それぞれの魅力が何倍にも膨らむのが、日本酒の素晴らしさなんですよ。私にとって、この瞬間こそが人生最大の贅沢と言えるのです。

よくある質問

日本酒についてのよくある疑問にお答えするのです。保存方法や高級酒と普通酒の違いなど、日本酒を楽しむための基本知識をご紹介します。

Q1: 日本酒は冷蔵庫で保存すべき?

開栓前の日本酒は、直射日光を避けた冷暗所での保存がベストなのです。私も専用の酒蔵スペースを作っているほどですよ。

特に吟醸酒など香りが命の日本酒は、温度変化に敏感なので、一定の低温で保存するのが理想的。高温や光は日本酒の大敵なんです。

開栓後は酸化が進むため、冷蔵庫で保存し、なるべく早めに飲み切るようにしましょう。私は開けたら3日以内に飲み切るというルールを持っているのですよ。

特に夏場は、常温保存すると味が変わりやすいので要注意です。大切な一本を台無しにしないために、保存には気を使うべきですね。

Q2: 高級な日本酒と普通の日本酒の違いは?

高級日本酒と普通の日本酒の違いは、主に原料米の品質と精米歩合、製造工程の手間にあるのです。私は蔵元で酒造りを体験したことがありますが、その差は歴然ですよ。

高級酒は「山田錦」などの酒造好適米を高い精米歩合(お米を多く削る)で磨き、手間暇かけて製造されるため、香りが華やかで味わいが繊細なんです。まさに職人技の結晶といったところですね。

また、生産量も少ないため希少性が高く、結果的に価格も高くなります。一升瓶で数万円する銘柄もあるんですよ。

ただし、値段と美味しさは必ずしも比例しないので、自分の好みを見つけることが一番大切なのです。私も高級酒よりもリーズナブルな銘柄に心酔することもありますからね。

まとめ:あなたにぴったりの日本酒を見つけよう

日本酒選びは人生を豊かにする素晴らしい旅なのです。自分好みの一本を見つけ、魚介とのペアリングを楽しめば、至福のひとときが待っています。

今回は、2024年最新の日本酒ランキングとして、十四代や獺祭といった高級銘柄から、八海山や獅子の里といった親しみやすい定番酒まで、幅広くご紹介しました。いかがでしたでしょうか。

日本酒は銘柄によって個性が大きく異なり、また温度や合わせる料理によっても表情を変える、まさに奥深い飲み物なのです。その変幻自在な魅力に私は魅了され続けていますよ。

「この日本酒がどんな料理と合うのか」「どんな温度で飲むと最高の味わいになるのか」を考えながら楽しむことで、日本酒の魅力をより深く味わうことができるでしょう。これこそが大人の楽しみ方なのですね。

特に魚介類と日本酒の組み合わせは、素材の持つ風味を互いに引き立て合うマリアージュの妙を体験できる至福のひとときなのです。私にとっては人生最大の贅沢と言っても過言ではないですよ。

ぜひこのランキングを参考に、あなたにぴったりの一本を見つけ、日本の伝統的な醸造文化の奥深さを堪能してみてくださいね。素晴らしい日本酒との出会いがあなたを待っているのです!