多彩なお酒の世界へようこそ

お酒には実に様々な種類があり、その歴史や製法、味わいはそれぞれ個性豊か。まずは基本的な分類からお話しして、お酒の世界の広さを感じていただきましょう。普段何気なく飲んでいるお酒の背景を知ると、その一杯がもっと特別に感じられますよ。

お酒の基本分類:醸造酒・蒸留酒・混成酒

お酒の分類方法はいくつかありますが、最も基本的なのは「醸造酒」「蒸留酒」「混成酒」の3つです。

醸造酒は、原料を発酵させただけのお酒で、アルコール度数は比較的低めです。 身近なところではビールやワインがこれにあたります。 原料の風味がダイレクトに感じられるのが特徴で、食事と一緒に楽しむ方も多いですね。

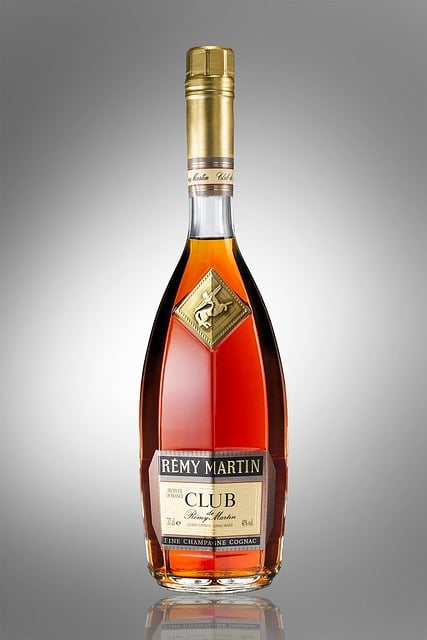

蒸留酒は、醸造酒をさらに蒸留してアルコール分を濃縮したもの。 ウイスキー、ブランデー、そして今回メインで紹介するラム酒などがこの分類です。 アルコール度数が高く、独特の香りと深い味わいが特徴的です。

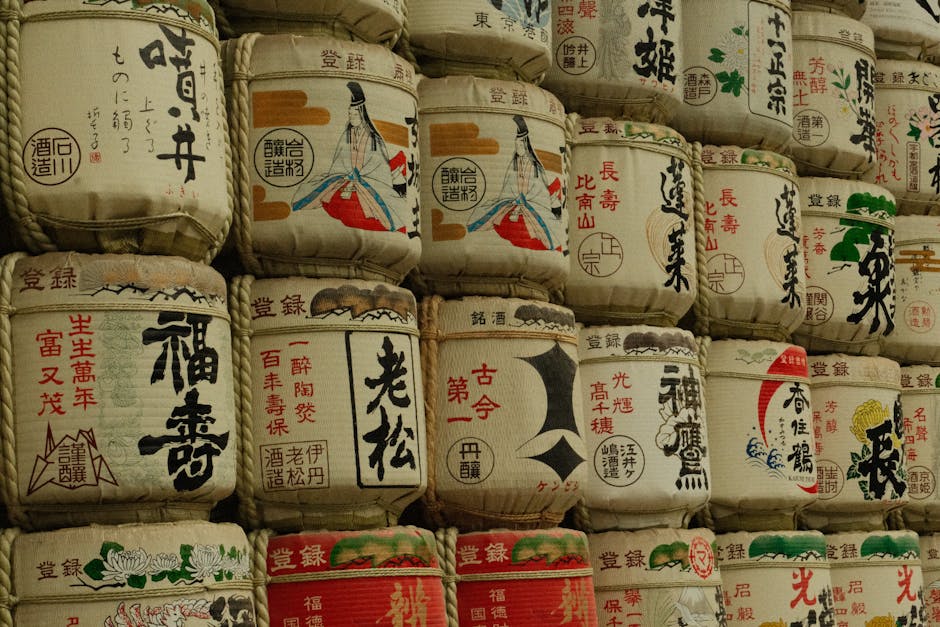

混成酒は、醸造酒や蒸留酒をベースに、他の材料を加えて作られます。 日本酒をベースにした梅酒や、蒸留酒をベースにしたリキュールなどが該当します。 甘さや香りに特徴があり、お酒が苦手な方でも楽しめるものが多いんですよ。

カリビアンの太陽を閉じ込めたラム酒の魅力

今回特に注目したいのが、サトウキビを原料とする蒸留酒「ラム」です。海賊やカリブ海を連想させる exotic なこのお酒は、実は家庭でも気軽に楽しめる万能選手。その歴史や種類、おいしい飲み方まで、ラム酒の魅力を深掘りしていきましょう。

ラム酒とは?その歴史と製法

ラム酒は、サトウキビの搾り汁や糖蜜を発酵・蒸留して作られる蒸留酒です。 その起源は16世紀のカリブ海地域とされ、砂糖生産の副産物として発展してきました。 当時は「キル・デビル(悪魔殺し)」と呼ばれるほど強烈なお酒だったそうです。

ラム酒の製法は地域によって異なりますが、基本的にはサトウキビの搾り汁や糖蜜を発酵させ、これを蒸留します。 その後、樽で熟成させるのが一般的です。 使用する原料や蒸留方法、熟成期間などによって、風味が大きく変わるのがラム酒の面白いところ。

私が酒販店で働いていた時、お客様にラム酒を勧めると「強そう」というイメージを持たれる方が多かったです。 確かに度数は高めですが、実は甘くフルーティーな香りが特徴で、ストレートでも飲みやすいものが多いんですよ。 特に熟成タイプは、ウイスキーに似た複雑な風味も楽しめます。

ラム酒の製造には厳格なルールがなく、各生産地域や蒸留所によって自由なスタイルが認められているため、その多様性も魅力の一つです。 カリブ海地域特有の陽気さと自由さが、このお酒に表れているようで、飲むだけで南国気分を味わえるんです。

ラム酒の種類と特徴

ラム酒は色や熟成度によっていくつかのタイプに分けられます。 まず「ホワイトラム」は、無色透明で熟成期間が短く、クリアでさっぱりとした味わいが特徴です。 カクテルのベースとして使われることが多く、モヒートやダイキリなどに最適です。

「ゴールドラム」は、短〜中期間熟成させたもので、淡い黄金色を持ちます。 ホワイトラムよりも風味が豊かで、そのままでも、カクテルのベースとしても使いやすいバランス型です。 家庭での万能選手として、まずはこのタイプを揃えておくと重宝しますよ。

「ダークラム」は、長期間熟成させたり、カラメルで色付けしたりしたタイプで、深い琥珀色をしています。 コクのある甘さと複雑な風味が特徴で、ストレートやロック、コーラで割ったキューバリブレなどで楽しめます。 冬の夜に一杯飲むと、体の中から温まる感覚がたまりません。

他にも「スパイスラム」は、様々なスパイスで風味付けされたラム酒で、シナモンやバニラのような甘い香りが特徴的です。 さらに「アグリコールラム」は、サトウキビの搾り汁から直接作られる特殊なタイプで、フルーティーでエレガントな風味が愛されています。

おすすめのラム酒の飲み方

ラム酒は実に多彩な楽しみ方ができるのが魅力です。 まずはシンプルにストレートやロックで味わうのがラム酒本来の風味を楽しむ王道。 特にプレミアムな熟成ラムは、ウイスキーのように少しずつ香りを楽しみながら飲むのがおすすめです。

カクテルとしては、ライムとミントを使った「モヒート」、ココナッツミルクとパイナップルジュースを合わせた「ピニャコラーダ」、コーラで割る「キューバリブレ」が定番です。 家庭でも簡単に作れて、南国気分を味わえるカクテルばかりです。

私のイチオシは、梅雨時や夏の暑い日のモヒート。 グラスにミントの葉を入れて軽く潰し、ライム果汁、砂糖、ホワイトラムを注ぎ、最後にソーダで割るだけ。 爽やかな香りと酸味が、疲れた体を一気にリフレッシュしてくれますよ。

また、意外と知られていませんが、ラム酒は料理にも活用できます。 バナナフランベやラムレーズンアイスクリームは有名ですが、煮込み料理やマリネに少し加えると、深みのある味わいになります。 我が家では、鶏肉のマリネにダークラムを少し加えるのがマイブームです。

テキーラからウイスキーまで:個性豊かな蒸留酒の世界

ラム酒以外にも、世界には魅力的な蒸留酒がたくさんあります。それぞれに独特の製法と風味を持ち、異なる楽しみ方があるのも魅力。ここでは、代表的な蒸留酒の特徴や楽しみ方をご紹介します。どのお酒も「知る」ことでより一層美味しく感じられるはずです。

メキシコの太陽が育んだテキーラの魅力

テキーラは、メキシコ原産の蒸留酒で、青いアガベという植物の芯の部分を原料としています。 ラム酒の甘さとは対照的に、テキーラは独特の草のような香りと、力強い風味が特徴です。 正統なテキーラは「100%アガベ」と表記されたものを選ぶのがポイントです。

テキーラの種類は熟成度によって分けられ、熟成していない「ブランコ」、軽く熟成した「レポサド」、長期熟成の「アネホ」などがあります。 熟成が進むほど、まろやかで複雑な風味になっていきます。 初めてテキーラを楽しむなら、飲みやすいレポサドがおすすめですよ。

テキーラの定番の飲み方といえば、「ショットで一気飲み」というイメージがありますが、実はそれはテキーラの本来の楽しみ方ではありません。 良質なテキーラはストレートやロックでゆっくり味わうのが現地流。 レモンやライムを添えて、少しずつ香りと風味を楽しむのがおすすめです。

カクテルでは「マルガリータ」が有名で、ライムの酸味とテキーラの風味が絶妙にマッチします。 自宅で作るなら、テキーラ、ライム果汁、オレンジリキュールを2:1:1の割合で混ぜるだけ。 グラスの縁に塩を付ければ、本格的なマルガリータの完成です。

世界三大蒸留酒:ウイスキーの深い味わい

ウイスキーは、大麦やライ麦、トウモロコシなどの穀物を原料とする蒸留酒で、その深みのある風味と複雑さで世界中に愛好家がいます。 スコットランドのスコッチ、アメリカのバーボン、アイルランドのアイリッシュなど、産地によって特徴が大きく異なるのも面白いところです。

ウイスキーは基本的に熟成酒で、樽の中で何年も寝かせることで、あの琥珀色と複雑な風味が生まれます。 熟成年数が長いほど、一般的には価格も上がりますが、必ずしも「長い=美味しい」というわけではありません。 それぞれの個性を楽しむのがウイスキーの醍醐味です。

初心者には、まずはハイボール(ウイスキーをソーダで割ったもの)から始めるのがおすすめです。 日本でも定番となったハイボールは、ウイスキーの風味を活かしつつ、飲みやすさも兼ね備えています。 家で作るなら、グラスに氷をたっぷり入れ、ウイスキーを1〜2杯分注いでから、ソーダをゆっくり注ぐのがコツです。

ウイスキーに合うおつまみは、スモークサーモンやチーズ、ナッツ類など。 私の経験では、燻製系の食べ物とウイスキーの相性は抜群です。 特に薫り高いスコッチと一緒に、スモークチーズを少しつまむと、両方の風味が引き立ち合って最高の組み合わせになりますよ。

毎日の晩酌に最適!身近な醸造酒の魅力

蒸留酒の次は、もっと身近な醸造酒の世界をご紹介します。ビールやワインといった醸造酒は、アルコール度数が比較的低く、日常的に楽しめるのが魅力。料理との相性も抜群で、食事をより一層美味しくしてくれる名脇役です。日々の晩酌をグレードアップするヒントをお届けします。

世界中で愛されるビールの多様性

ビールは世界で最も古い酒の一つで、今も最も消費量の多いお酒です。 大麦などの穀物を麦芽にし、ホップを加えて発酵させるという基本製法は変わらないものの、その種類は実に多様です。 大きく分けると、キリッとした苦味が特徴の「ラガー」と、フルーティーで複雑な風味の「エール」に分類されます。

ラガービールは、日本で一般的に飲まれている「ピルスナー」タイプで、すっきりとした飲み口が特徴です。 暑い夏の日に冷えたピルスナーを飲むのは、この上ない贅沢ですよね。 エールビールには、フルーティーな「ベルジャンエール」、苦味の強い「IPA」、濃厚な「スタウト」など多彩なスタイルがあります。

私がビール初心者の方におすすめするのは、まず典型的なピルスナーと、少し個性的なベルジャンホワイト(白ビール)を飲み比べてみることです。 白ビールは柑橘系の爽やかな香りがあり、ビールが苦手という方でも楽しめることが多いんです。 酒販店勤務時代、「ビールは苦くて…」というお客様に白ビールを勧めると、意外と気に入っていただけることが多かったです。

ビールに合うおつまみといえば、枝豆や唐揚げなどの定番もいいですが、私のおすすめは「塩昆布とクリームチーズ」。 クリームチーズに塩昆布を混ぜるだけの簡単おつまみですが、クリーミーさと塩気がビールの苦味を引き立て、止まらなくなる美味しさです。 ぜひお試しください!

奥深いワインの世界を気軽に楽しむ

ワインは、ブドウを発酵させて作られる醸造酒で、その歴史は古代にまで遡ります。 「赤ワイン」「白ワイン」「ロゼワイン」「スパークリングワイン」など様々なタイプがあり、産地や品種によって風味も千差万別です。 奥が深すぎて迷いがちですが、シンプルに「好みの味」で選ぶのが一番です。

ワイン初心者の方には、まず「甘口の白ワイン」や「ライトボディの赤ワイン」から入るのがおすすめです。 白ワインならドイツの「リースリング」、赤ワインなら「ボジョレー」などが飲みやすいでしょう。 最近では、日本のワインも品質が向上していて、甲州種の白ワインや、マスカット・ベーリーAの赤ワインは和食との相性も抜群です。

ワインはグラスにもこだわると、より風味が引き立ちます。 専用のワイングラスがなくても、口が少し狭まったグラスなら大丈夫。 赤ワインは少し常温に近づけて(15〜18度程度)、白ワインは冷やして(8〜12度程度)飲むのが基本です。

ワインとおつまみの相性は「白ワインには白身の魚や鶏肉」「赤ワインには赤身の肉や濃厚なチーズ」というのが定番ですが、堅苦しく考える必要はありません。 我が家では、コンビニで買えるチーズと生ハムを盛り合わせるだけで、立派なワインのおつまみになっています。 楽しく飲めることが一番大切ですよ。

家庭で楽しむお酒の選び方と保存方法

お酒の知識が増えてきたところで、次は実際に家庭でお酒を楽しむためのコツをご紹介します。適切なお酒の選び方や保存方法を知ることで、より美味しくお酒を楽しむことができますよ。日々の晩酌からホームパーティーまで、様々なシーンで役立つ情報をお届けします。

シーン別・おすすめのお酒選び

お酒を選ぶときは、「どんなシーンで飲むか」を考えると失敗が少なくなります。 例えば平日の晩酌なら、アルコール度数が低めで飲みやすいビールやハイボールがおすすめ。 休日のリラックスタイムには、じっくり味わえるワインやウイスキーが合います。

ホームパーティーでは、多くの人が楽しめる「ベース酒+ソフトドリンク」の組み合わせが鉄板です。 ウイスキー、ジン、ラム、ウォッカのどれか一つと、ソーダ、トニックウォーター、コーラ、オレンジジュースがあれば、多彩なカクテルが作れます。 私のパーティーでは、ゴールドラムとコーラが毎回大人気です。

食事に合わせる場合は、「料理の重さとお酒の重さを合わせる」のが基本。 和食や魚料理には日本酒や白ワイン、肉料理には赤ワインやウイスキーが定番です。 ただこれも絶対ではなく、結局は好みが一番大切。 私は意外な組み合わせとして、天ぷらにダークラムのハイボールを合わせるのが密かな楽しみだったりします。

初めて試すお酒は、まず小瓶やミニボトルから始めるのがおすすめです。 特にラム酒やウイスキーなどの蒸留酒は、好みが分かれるので、いきなり大瓶を買うよりも、小さなサイズで試して自分の好みを見つけていくといいですよ。

お酒の適切な保存方法

お酒の種類によって適切な保存方法は異なります。 基本的に、開栓前の蒸留酒(ラム、ウイスキー、テキーラなど)は常温の暗所で保存すれば、長期間品質が維持できます。 直射日光と急激な温度変化だけは避けてください。

開栓後の蒸留酒は、少しずつ風味が変化していきます。 ボトルの中の空気が多いほど酸化が進むので、飲みきれない場合は小さな容器に移し替えるか、専用の真空ポンプで空気を抜くのがおすすめです。 私は飲みかけのウイスキーを100mlの小瓶に入れ替えて保存していますが、驚くほど風味が長持ちします。

ワインは開栓前なら横にして冷暗所で保存するのが基本。 開栓後の白ワインは冷蔵庫で2〜3日、赤ワインは常温で2〜3日が目安です。 ワイン専用の真空ストッパーがあると、さらに1〜2日は持ちますよ。 飲みきれないワインは料理に使うのも一つの手です。

ビールは未開封なら冷暗所で保存し、なるべく製造日から3ヶ月以内に飲むのがベスト。 一度開けたビールは、その日のうちに飲みきるのが鉄則です。 ただ、どうしても残ってしまった場合は、翌日の料理に活用するといいですよ。 ビールを加えた煮込み料理は、深みのある味わいになって美味しいんです。

お酒をもっと楽しむためのコツとアイデア

お酒は「知る」ことで何倍も楽しくなります。最後に、日常生活でお酒をより楽しむためのちょっとしたコツやアイデアをご紹介しましょう。無理なく楽しく、そして少しだけ特別な時間を作るヒントです。明日の晩酌から早速取り入れてみてください。

簡単!家庭でできるアレンジドリンク

お酒をもっと楽しむなら、自宅でのアレンジドリンクがおすすめです。 特別な道具がなくても、家にある材料で簡単にできるレシピをいくつかご紹介します。 手間をかければ、お店で飲むカクテル顔負けの一杯が楽しめますよ。

まずは「フルーツインフューズドラム」。 ラム酒に好きな果物(パイナップル、マンゴー、バナナなど)を漬け込むだけで、自家製フレーバーラムの完成です。 1週間ほど漬け込むと、フルーティーな香りが移り、ストレートでも美味しく飲めます。 フルーツはその後、ラム風味のデザートとして楽しめて一石二鳥。

「自家製サングリア」も家庭で簡単にできるおすすめドリンクです。 赤ワインに、オレンジやりんご、柑橘類を薄切りにして入れ、お好みで砂糖やブランデーを加えます。 冷蔵庫で一晩寝かせれば、フルーティーで飲みやすいサングリアの完成。 ホームパーティーで出すと、必ず喜ばれる一品です。

「スパイスシロップ」も作っておくと便利です。 水と砂糖を1:1で煮詰め、シナモンやクローブ、スターアニスなどのスパイスを加えて冷まします。 このシロップをラムやウイスキーに少し加えるだけで、本格的なスパイスカクテルに。 冬の寒い日に、ホットでいただくのも格別です。

家飲みを特別にする小さな工夫

お酒の味わいは、飲む環境や気分にも大きく左右されます。 家飲みをちょっと特別なものにする小さな工夫をいくつかご紹介します。 お金をかけなくても、ちょっとした演出で晩酌タイムが格上げできますよ。

まずは「グラス選び」。 100円ショップでも様々な形のグラスが手に入りますので、お酒に合わせて使い分けるだけで気分が変わります。 特に蒸留酒は香りを楽しむのが大切なので、口が少し狭まったグラスを使うと香りが凝縮されて良いですね。

「おつまみの盛り付け」も大切です。 いつものチーズやハムも、小皿に盛り付けて少量ずつ出すだけで、格段に見栄えが良くなります。 我が家では100円ショップの小皿コレクションが増え続けていますが、その分晩酌が楽しくなっているので良い投資だと思っています。

「BGM」も意外と重要です。 ジャズやボサノバなどの落ち着いた音楽を小さめにかけるだけで、自宅がちょっとしたバーに変身します。 特にラム酒を飲むなら、カリブ海のレゲエやサルサ音楽と合わせると、異国情緒たっぷりの気分を味わえますよ。 自宅でも「非日常」を演出することが、お酒をより美味しく感じるコツなんです。

まとめ:お酒を知って、もっと楽しく

今回は、ラム酒を中心に様々なお酒の特徴や楽しみ方をご紹介しました。 お酒の世界は本当に奥深く、それぞれに個性があり、歴史があり、楽しみ方があります。 色々と知識を得ることで、普段何気なく飲んでいるお酒が、もっと特別な一杯に変わるはずです。

特にラム酒は、カリブの太陽をたっぷり浴びたサトウキビから生まれる魅力的なお酒。 甘くフルーティーな風味で、カクテルのベースとしても優秀です。 まだ試したことがない方は、ぜひゴールドラムから始めてみてください。 コーラで割るだけでも、十分美味しいですよ。

最後に大切なのは、「楽しく飲む」こと。 知識はあくまで楽しむための道具であり、目的ではありません。 自分の好みを大切に、時には冒険しながら、お酒の世界を探検してみてください。 そして何より、適量を守って健康的に楽しみましょう。乾杯!